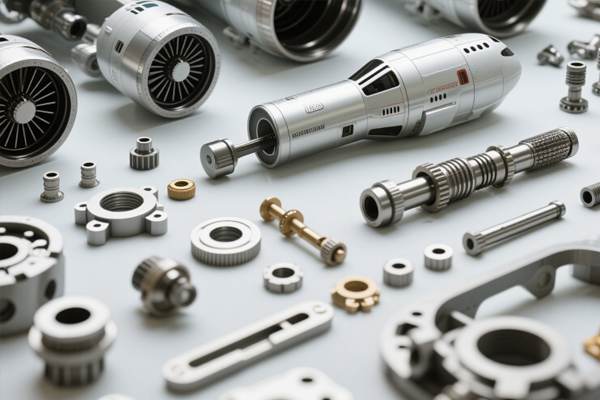

无人机技术正朝着 “微型化、高集成、长续航、高精度” 方向快速演进,从可搭载在掌心的微型侦察无人机,到能深入狭窄空间作业的工业巡检无人机,其核心性能的突破越来越依赖于 “微型零件” 的精度与可靠性。这些微型零件(如微型电机转子、微型传感器芯片、微型传动齿轮)的尺寸往往在微米至毫米级别,部分关键结构甚至达到纳米尺度,传统机械加工技术已难以满足 “高精度、高一致性、低损伤” 的加工需求。微纳制造技术凭借其在微小尺度下的加工优势,成为解锁无人机微型零件制造瓶颈的关键,推动无人机向 “更小、更轻、更强” 的方向突破。

一、无人机微型零件加工的 “微尺度挑战”:为何需要微纳制造技术?

无人机微型零件的加工,面临着 “尺寸极小、结构复杂、性能要求苛刻” 三大核心挑战,传统加工技术的局限性日益凸显:

首先,尺寸与精度的矛盾。微型无人机的核心零件(如直径 1mm 的微型电机轴、厚度 50μm 的传感器弹性膜),尺寸接近甚至小于传统刀具的最小切削半径,普通铣削、磨削技术易出现 “刀具干涉”“加工力过大导致零件变形” 等问题。例如,加工模数 0.1 的微型齿轮(齿顶圆直径仅 2mm),传统滚齿机的刀具精度已无法保证齿形公差(需控制在 ±5μm 以内),加工后齿轮易出现齿面粗糙、齿距偏差等缺陷,导致传动效率下降 30% 以上。

其次,结构复杂性与加工兼容性的矛盾。现代无人机微型零件多为 “多结构集成” 设计,如微型导航模块中的 “芯片 - 天线 - 封装” 一体化结构,需在微小空间内实现电路、机械结构、传感功能的融合。传统加工技术难以在单一零件上同步实现 “机械成型、电路制备、表面功能化”,往往需要多道工序拼接,导致零件集成度低、装配误差大(如装配间隙超过 10μm 就可能影响传感器精度)。

最后,材料特殊性与加工损伤的矛盾。无人机微型零件常采用轻质高强度材料(如钛合金微丝、碳纤维复合材料薄片)或功能材料(如压电陶瓷、半导体材料),这些材料在微小尺度下的 “脆性更高、易损伤”。例如,加工厚度 20μm 的钛合金微型弹片,传统冲压工艺易导致弹片边缘出现微裂纹(深度可达 3μm),在无人机高频振动环境下,微裂纹会快速扩展,导致零件失效。

微纳制造技术的出现,恰好针对性解决这些挑战 —— 它能在微米、纳米尺度下实现 “高精度成型、低损伤加工、多功能集成”,为无人机微型零件加工提供了 “从设计到制造” 的全流程解决方案。

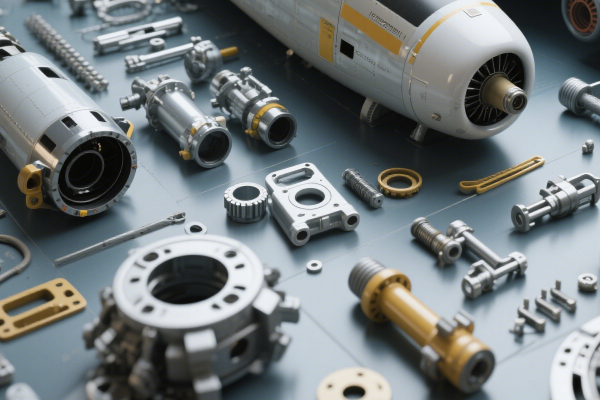

二、微纳制造技术在无人机微型零件加工中的前沿应用

当前,微纳制造技术已在无人机核心微型零件加工中实现多场景落地,涵盖 “动力系统、感知系统、导航系统、传动系统” 四大关键领域,推动零件性能实现量级突破。

(一)光刻与电子束光刻:高精度微型传感器零件的 “成型利器”

无人机的感知系统(如微型陀螺仪、微型加速度计、微型红外传感器)依赖于 “微型敏感结构” 的精度,这些结构的尺寸多在 1-100μm 之间,需通过微纳制造技术实现 “高精度图案化”。

光刻技术:适用于批量加工微型传感器的 “电极、敏感膜” 等平面结构。例如,在微型陀螺仪的硅基芯片上,通过紫外光刻技术可制备线宽 5μm 的电极图案,再结合湿法刻蚀形成深度 10μm 的敏感凹槽,确保陀螺仪的测量精度达到 ±0.1°/h。某无人机企业采用 “光刻 + 溅射镀膜” 工艺,在 0.5mm×0.5mm 的芯片上制备出微型压力传感器,其敏感膜厚度仅 3μm,能检测 0.1kPa 的压力变化,可用于无人机飞行高度的精准测量。

电子束光刻:针对更高精度的纳米级结构(如传感器的纳米线电极、量子点敏感层),电子束光刻可实现线宽 50nm 以下的图案化。例如,为提升无人机微型红外传感器的探测灵敏度,采用电子束光刻在碲镉汞(HgCdTe)材料上制备出直径 200nm 的纳米孔阵列,使传感器的红外吸收效率提升 40%,探测距离从 500m 延长至 800m。电子束光刻的优势在于 “无掩模、精度高”,可灵活制备复杂纳米结构,满足无人机传感器 “高灵敏度、小型化” 的需求。

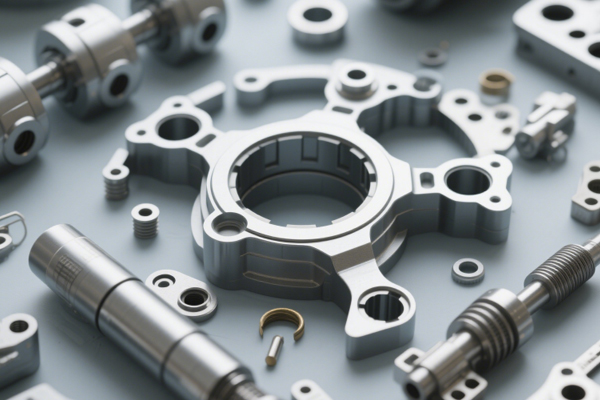

(二)微电铸与 LIGA 技术:微型传动与动力零件的 “高精度成型方案”

无人机的微型传动零件(如模数 0.05 的微型齿轮、直径 0.5mm 的微型蜗杆)和动力零件(如微型电机转子铁芯、微型燃料电池极板),需具备 “高精度、高硬度、高一致性” 的特点,微电铸与 LIGA 技术是当前主流加工方式。

微电铸技术:通过 “电化学沉积” 在模具表面形成金属层,再剥离得到微型零件,适用于加工复杂三维结构的金属微型零件。例如,加工无人机微型传动系统中的 “行星轮系”(最小齿轮直径 1.5mm),先采用光刻技术制作光刻胶模具,再在模具内电铸镍合金,得到的齿轮齿形公差可控制在 ±3μm,表面粗糙度 Ra≤0.1μm,传动效率可达 95% 以上。微电铸的优势在于 “材料适应性强”,可电铸镍、铜、金等多种金属,且零件无切削应力,不易出现变形或裂纹。

LIGA 技术(光刻 - 电铸 - 注塑):结合光刻、微电铸与注塑工艺,适用于批量生产微型塑料或金属零件。例如,无人机微型电机的转子铁芯(外径 3mm,叠片厚度 50μm),采用 LIGA 技术先制作金属模具,再通过注塑成型制备塑料叠片,最后叠压、焊接形成铁芯。相比传统冲压工艺,LIGA 技术制备的叠片尺寸精度更高(公差 ±2μm),叠片间的间隙更小(≤5μm),可降低电机的铁损,提升电机效率 15% 以上。LIGA 技术的批量生产能力强,单件成本仅为传统加工的 1/3,适合无人机微型零件的规模化应用。

(三)飞秒激光微加工:复杂微型结构的 “无接触、低损伤加工手段”

无人机的部分微型零件(如微型燃料电池的流道结构、微型散热片的微通道、微型螺旋桨的叶片),具有 “结构复杂、材料特殊、易损伤” 的特点,飞秒激光微加工凭借 “超短脉冲、超高峰值功率” 的优势,实现 “无接触、低损伤” 加工。

微型流道与微通道加工:无人机微型燃料电池的性能依赖于流道内燃料的均匀分布,流道尺寸通常为 100-500μm,传统铣削技术易导致流道壁粗糙、变形。采用飞秒激光在钛合金基板上加工宽 200μm、深 150μm 的蛇形流道,激光脉冲宽度仅 100fs,加工过程中材料瞬间气化,无热影响区(热影响区深度<1μm),流道壁粗糙度 Ra≤0.2μm,燃料分布均匀性提升 25%,燃料电池的输出功率密度从 500W/L 提高至 700W/L。

微型螺旋桨加工:微型无人机的螺旋桨(直径 5-10mm)需具备 “高气动效率、低重量” 的特点,常采用碳纤维复合材料或钛合金制作。飞秒激光可实现螺旋桨叶片的 “高精度切割与表面纹理加工”,例如,在厚度 0.1mm 的钛合金薄片上切割出复杂的桨叶轮廓,尺寸精度控制在 ±5μm,同时在桨叶表面加工出微米级纹理(深度 5μm),减少空气阻力,使螺旋桨的升力提升 10%,无人机续航时间延长 20 分钟。

(四)纳米压印光刻:低成本批量制备微型光学零件

无人机的导航与侦察系统(如微型摄像头、激光雷达)依赖于 “微型光学零件”(如微型透镜、光栅、波片),这些零件需具备 “高透光率、高精度光学面型”,纳米压印光刻技术以 “低成本、高批量” 的优势,成为微型光学零件加工的优选。

纳米压印光刻通过 “模具压印 + 紫外固化” 的方式,在光学树脂上复制纳米级光学结构,可实现面型精度 λ/20(λ 为可见光波长,约 500nm)的微型透镜加工。例如,为无人机微型摄像头制备直径 1mm 的微透镜阵列(包含 100 个微透镜),采用纳米压印光刻技术,单个微透镜的面型误差≤25nm,透光率>95%,相比传统研磨抛光工艺,加工效率提升 100 倍,成本降低 80%。此外,纳米压印还可制备具有特殊功能的光学结构,如在微型激光雷达的光栅上加工纳米级凹槽,实现 “窄带宽滤波”,提升雷达的测距精度(从 ±5cm 提升至 ±2cm)。

三、微纳制造技术在无人机微型零件加工中的挑战与突破方向

尽管微纳制造技术已在无人机微型零件加工中取得显著进展,但在 “加工效率、材料兼容性、成本控制、质量一致性” 等方面仍面临挑战,需通过技术创新实现突破。

(一)挑战:效率、材料与成本的 “三重制约”

首先,加工效率低,难以匹配无人机规模化生产需求。多数微纳制造技术(如电子束光刻、飞秒激光微加工)属于 “逐点、逐线” 加工,单件加工时间长。例如,采用电子束光刻加工一个包含纳米结构的微型传感器芯片,需耗时 2-3 小时,而无人机传感器的需求量往往达数万件,加工效率成为瓶颈。

其次,材料兼容性有限,难适应无人机多样化材料需求。无人机微型零件材料涵盖金属、陶瓷、复合材料、半导体等,部分材料(如碳纤维复合材料、压电陶瓷)的微纳加工难度大。例如,碳纤维复合材料的 “纤维 - 基体” 界面易在激光加工中出现分层,导致零件强度下降;压电陶瓷的脆性高,在微电铸过程中易出现裂纹,影响传感性能。

最后,设备与工艺成本高,制约中小无人机企业应用。微纳制造设备(如电子束光刻系统、飞秒激光加工机)的价格通常在数百万元至数千万元,工艺开发成本高(如 LIGA 技术的模具制备成本需数十万元)。对于中小无人机企业而言,难以承担高昂的设备与工艺成本,限制了微纳制造技术的普及。

(二)突破方向:从 “单一工艺” 到 “集成化、智能化、低成本化”

针对上述挑战,行业正从 “工艺集成、智能优化、设备国产化” 三个方向探索突破:

工艺集成:多技术融合提升效率与集成度

通过 “多微纳工艺串联” 实现 “一次装夹、多工序加工”,提升效率与零件集成度。例如,开发 “光刻 - 飞秒激光 - 微电铸” 集成工艺,先通过光刻制备基础结构,再用飞秒激光加工复杂三维特征,最后通过微电铸实现金属镀层,将微型齿轮的加工时间从 2 小时缩短至 30 分钟。此外,“微纳制造 + 3D 打印” 的融合(如微纳级 3D 打印技术),可直接制备复杂三维微型零件(如镂空结构的微型电机定子),无需多道工序拼接,零件集成度提升 50% 以上。

智能优化:AI 赋能工艺参数与质量管控

利用人工智能技术优化微纳制造工艺参数,提升加工精度与一致性。例如,在飞秒激光加工碳纤维复合材料时,通过 AI 算法分析 “激光功率、扫描速度、脉冲频率” 与 “零件分层率、表面粗糙度” 的关联关系,自动优化参数组合,将分层率从 15% 降至 3% 以下。同时,引入 “在线检测 + 数字孪生” 技术,实时监测加工过程中的零件尺寸与缺陷(如通过光学相干断层扫描技术检测纳米结构的深度误差),并通过数字孪生模型模拟加工结果,提前调整参数,确保质量一致性(合格率从 90% 提升至 99%)。

设备国产化与低成本化:降低应用门槛

推动微纳制造设备的核心部件(如电子枪、飞秒激光光源、高精度工作台)国产化,降低设备成本。例如,国内某企业开发的国产电子束光刻系统,价格仅为进口设备的 1/2,加工精度可达 50nm,已满足无人机微型传感器的加工需求。同时,开发 “低成本微纳工艺”,如采用 “紫外纳米压印 + 卷对卷加工” 技术,实现微型光学零件的连续批量生产,单件成本从数元降至数角,适配中小无人机企业的成本需求。

四、未来展望:微纳制造技术推动无人机向 “纳米级功能集成” 演进

随着微纳制造技术的不断突破,未来无人机微型零件加工将向 “纳米级功能集成”“跨尺度制造”“绿色低碳” 方向发展:

纳米级功能集成:在单一微型零件上实现 “机械结构 - 电子电路 - 光学功能 - 传感功能” 的纳米级集成。例如,开发 “纳米机电系统(NEMS)” 微型零件,在直径 1mm 的芯片上集成微型电机、传感器、处理器,使无人机的导航模块体积缩小至现有尺寸的 1/10,重量减轻至 1g 以下。

跨尺度制造:实现 “纳米结构 - 微米零件 - 毫米组件” 的跨尺度协同制造,解决无人机 “微型零件与宏观组件的装配误差” 问题。例如,在微型电机转子(直径 2mm)上加工纳米级润滑涂层,同时确保转子与定子的装配间隙(10μm),提升电机的传动效率与寿命。

绿色低碳:开发 “低能耗、低污染” 的微纳制造工艺,如采用 “水基光刻胶” 替代传统有机溶剂光刻胶,减少 VOC 排放;利用 “激光诱导等离子体加工” 替代化学刻蚀,降低废水处理成本,推动无人机微型零件加工向绿色制造转型。

结语

微纳制造技术为无人机微型零件加工提供了 “微小尺度下的高精度解决方案”,从微型传感器的纳米级敏感结构,到微型传动系统的微米级齿轮,再到微型光学零件的高精度面型,微纳制造技术正推动无人机向 “更小、更轻、更智能” 的方向突破。尽管面临效率、材料、成本的挑战,但随着工艺集成、智能优化、设备国产化的推进,微纳制造技术将逐步实现 “高效、低成本、广兼容”,成为无人机产业升级的核心驱动力。未来,当微纳制造技术与无人机技术深度融合,或许我们将看到 “像昆虫一样大小、具备复杂任务能力” 的微型无人机,在侦察、救援、工业检测等领域发挥更大作用。